【2022年版】第2種ME試験の勉強方法

今回は 「第2種ME試験の勉強・・・どこからどうやって手を付けたらいいか分からない!」という人にオススメです。

この記事の内容→第2種ME試験の勉強の手順

STEP1.どんな問題が出るのか傾向を知る

まず、問題を眺めてどんな問題が出るのか傾向を把握しましょう。

午後の問題には、高校生の物理の知識があれば解ける問題もありますね。

午前問題の初めに出てくる医学概論は、覚えていないと解けません。暗記も大事です。

そして過去10年分くらいの問題を眺めていると気づくと思います。

「あれ…?似たような問題ばっかり???」

はい。似たような問題ばっかです。なので、過去問を極めれば正答率は上がります。

STEP2.とにかく過去問を解きまくる

問題を解く手順は下のような感じです。

- 全く分からない問題があっても、今ある知識をフル活用して解いてみる。

- 解けない問題があれば、ノートに問題を書くor問題をコピーして貼り付ける。

もちろん解けなくてもOK。初めて解くときはほぼ解けないと思います。

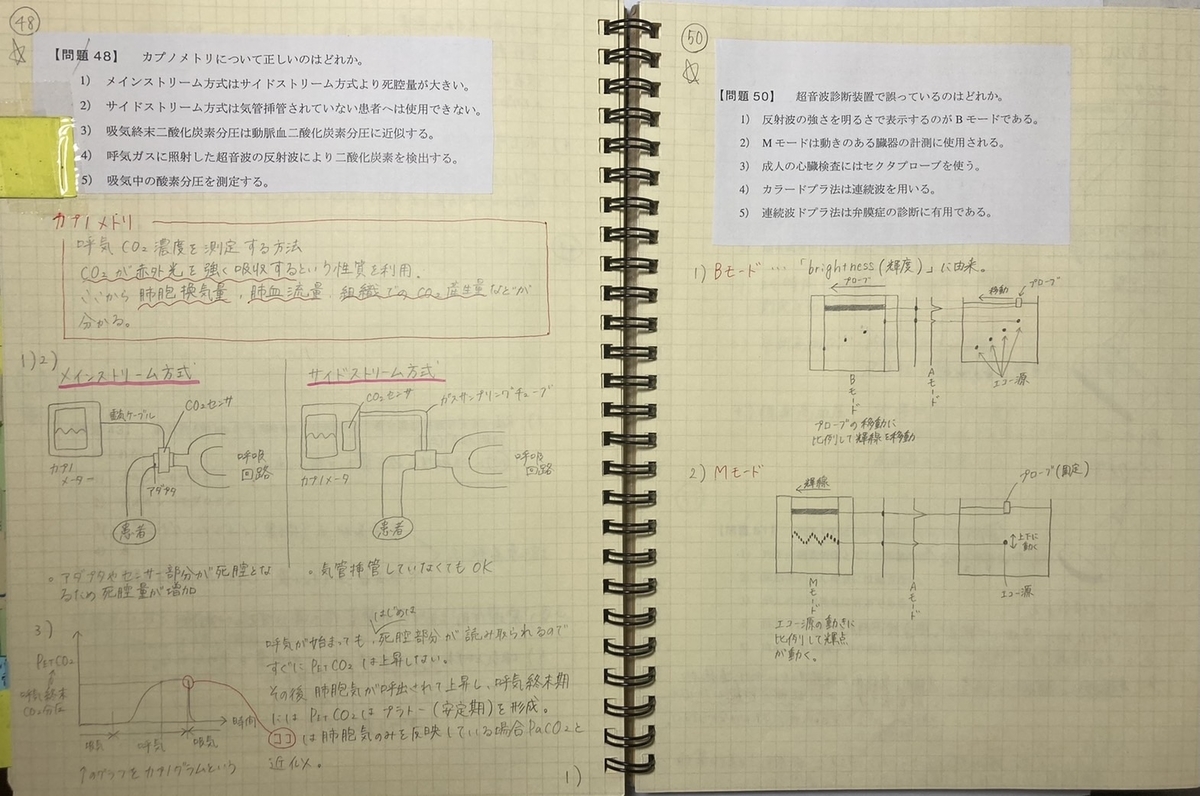

参考程度に、過去に私が作ったノートを一部お見せします。

問題を解くときは、以下の3つの注意点を守りながら解きましょう!

問題を解くときの注意点①:解説入りの参考書は使わない!

問題は問題のみが掲載されているサイトや参考書を見ながら解くのをオススメします。

過去問はここから!>>>第2種ME試験過去問題(第1回~第40回)

解説書にも問題は載っていますが、問題のすぐ下に解答と解説が載っているので、ふとしたときに答えが見えてしまって解きにくいです。

なので、答え合わせをするときだけ下のような参考書を見るのをオススメします。

第2種ME試験の過去問と解説書↓↓↓(学校の図書館にもあります)

問題を解くときの注意点②:過去問は過去5回分で十分!

過去5回分以前の問題は解くのはオススメしません。

医療機器はすごい勢いで進歩しており、5年ほど前では常識だったことも今では使われなくなっていることもあります。

なので、第1回とか第2回などかなり前の問題を解くのはあまり意味が無いのです。過去5回分くらいで十分です。

問題を解くときの注意点③:解説をまとめるときは「自分の言葉で」!

解説を書く時注意して欲しいのは、「自分の言葉で」解説を書くことです。後で見返した時にすぐ理解できるようにするためです。

理解できていないのに、解説本の文章を写すのだけはやめましょう!

- 全く分からない問題があっても、今ある知識をフル活用して解いてみる。

- 解けない問題があれば、ノートに問題を書くor問題をコピーして貼り付ける。

上の手順を、注意点3つを踏まえながら何回も何回も理解できるまで繰り返します。

問題を書いて解説をノートに書くのはすごく時間がかかるので、半分くらい解けるようになったら、問題を書いて解説を写す行程を省いて、解説を読んで理解するだけにしておきましょう。

STEP3.スキマ時間に暗記帳で勉強

私がオススメするのはこの本です。(学校の図書館にもあります)

薄くて軽いので持ち運びに便利です。第2種ME試験に特化した暗記帳なので、暗記系はこの本1つ持っていれば大丈夫ですよ。

アルファベット・平仮名ごとに索引がついているのでとっても便利。

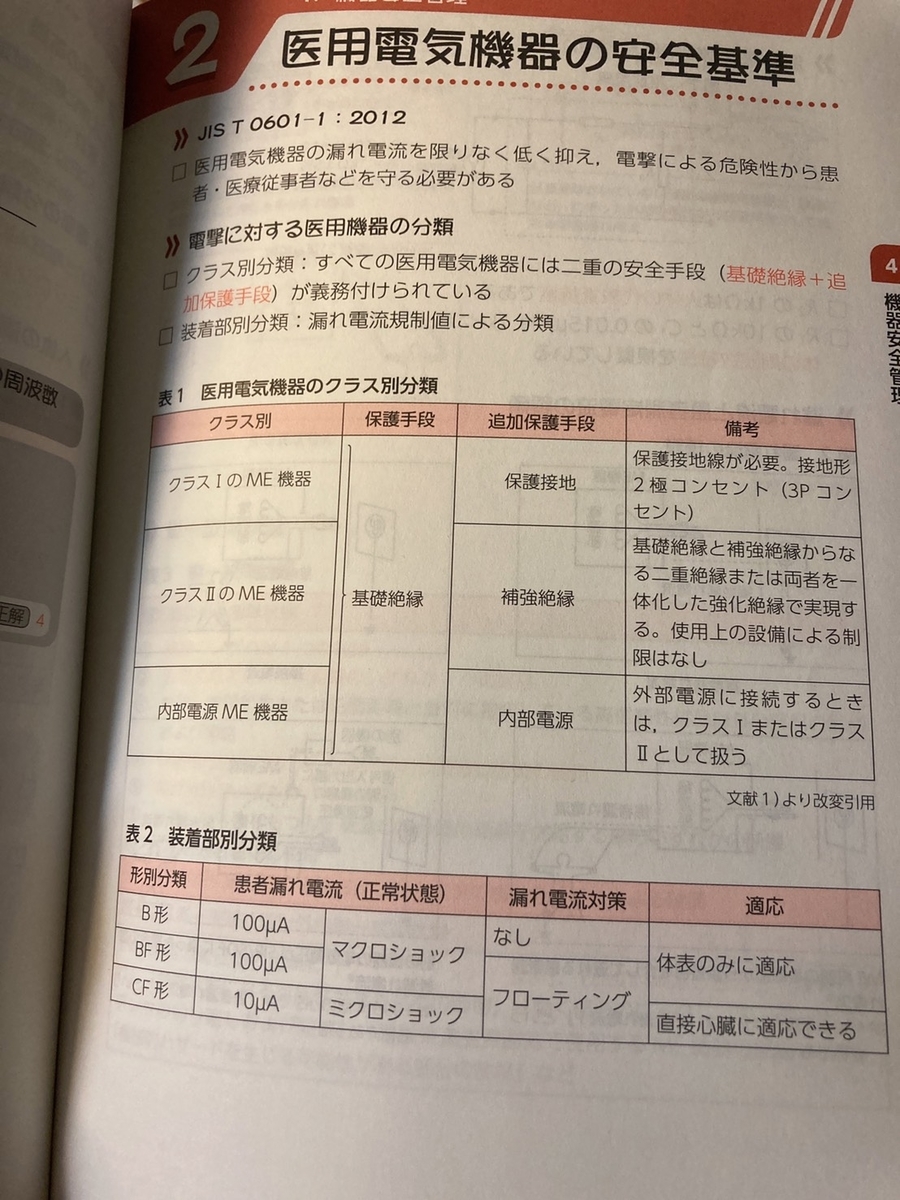

中身はこんな感じで、大事なところのみ赤文字になっているので見やすいです。

余白が多いので、補足情報をメモしておくのもいいですね。

4.【番外編】余裕のある人は「マスターノート」を活用しよう!

マスターノートには、ポイント帳や過去問解説集よりさらに踏み込んだ内容も収録されています。

2020年に公開された問題から、過去問を解くだけでは物足りないほど踏み込んだ内容まで聞いてくるようになりました。実際、試験を受けてみても、マスターノートの内容からかなり出されているという印象がありました。

こちらも学校の図書館にはおいてあるとは思いますが、最新版はないかもしれないのでご注意を。

4.まとめ

- まず問題の傾向を知る

- 分からなくてもとりあえず解く

- 問題を解くときは「解説書を見ない」「過去5回分の問題を解く」「解説は自分の言葉で」

- ↑の注意点を守りながら「問題解く→解説まとめる」を解けるまで繰り返す

- スキマ時間には暗記帳で勉強

- 余裕のある人は「マスターノート」で踏み込んだ内容も勉強!

合格に向けて頑張りましょう!